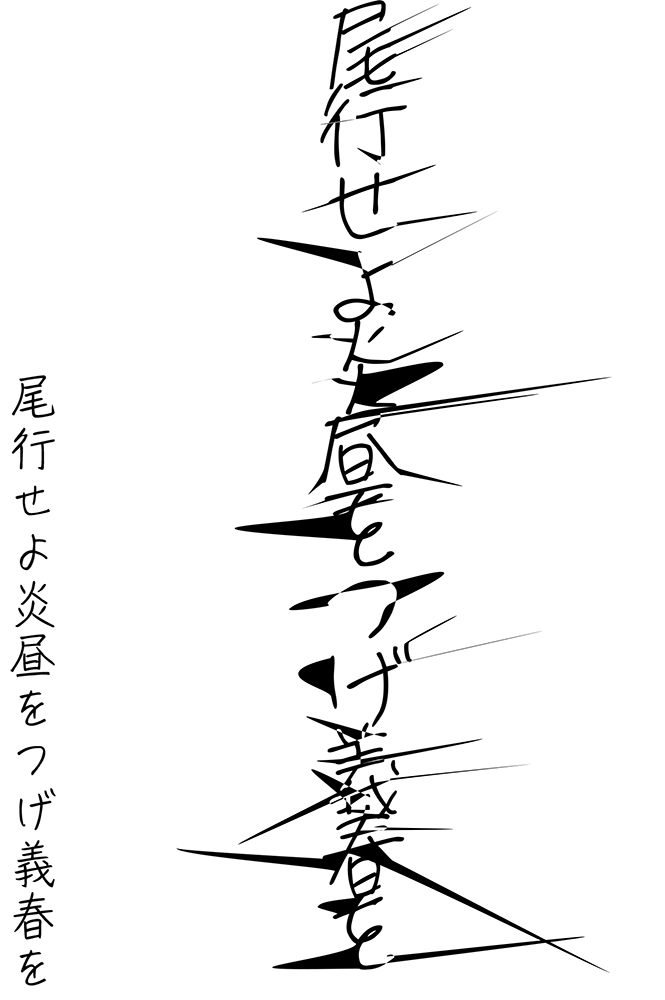

今回の俳句、散文は、大野さんが画家として生きてきた過程の一端が感じられる内容になっている、、なんとなく、最初に俳句と文を読んだときから、これまでの書とは違う感じがいいなあと、思ったのである、、なんとなく、だけれども、、大野さんの俳句と文がこれまでのトーンとは、ちょっと違うように感じたからである、、、それからどんな雰囲気がいいのだろうか、と、呑気に暮らしながら考えた、、どういう人に書を依頼したらいいのか、、それを考えても、しっくりくるイメージが浮かばなかったのである、、、そこで、誠に僭越ではあるけれども、ぼく(小出)が考えた書というか字を採用させていただくこととした、、ぼくがこんな感じがいいな、と思った雰囲気を字で表した、、それが合っているか合っていないかは、まあ、読む方にお任せしようと思う、、(小出)

美大(グラフィックデザイン科)に入学して数ヶ月後、初めてヌードデッサンを描いた。女の裸をまじまじと見たのは、これが最初だった。モデルは秘部を隠そうともせず、堂々と大きく股を開き、グイと腰をひねった。そのモデルの大胆なポーズに圧倒されて、純情(うぶ)な画学生は、萎えたデッサンしか描けなかった。不埒な気持ちの入り込む隙の無い、張りつめた空気に呑まれてしまったのだ。

その数ヶ月後、アルバイト先(浅草国際劇場・SKD)の上司から、浅草ロック座のタダ券を貰って、初めてストリップショーを見た。当たり前だが、目の前の踊り子は、ヌードモデルとは、まるで違った。見せるのでは無く、隠す。隠しながら、見せる。こちらは、じっと見たいのだが、スケベな心の内を踊り子に見透かされてしまう屈辱と羞恥心で、まともに見ることさえ出来なかった。

あれから随分歳を重ねた今なら、ヌードモデルを前にして、いくらかマシなデッサンが描けるだろう。ストリップショーも、少し鼻の下を伸ばして楽しむことも出来るだろう。しかし、恥を晒してはばからない老人は、どうやら大切な何かも失ってしまったようだ。知らぬ間に、知らぬ間に――もう取り戻せない、悔やんでも帰って来ない、光のようなものを。

つげ義春の『ねじ式』は、当時美大生だった私には衝撃的だった。シュールで不条理、土俗的なエロスの世界と、リアルで緻密な描写と質感表現が、私の知るそれまでの漫画とは明らかに違っていた。その作風は「ガロ系」と呼ばれ、一九六〇年代後半から七〇年代にかけて、若者たちの圧倒的な支持を受けた。漫画雑誌『ガロ』は、つげの他、初期の白土三平やエログロの根本敬、耽美な残酷世界を描いた丸尾末広など、退廃的でアウトローな作家を次々と生み出した。

時代は、アングラ。演劇の寺山修司(天井桟敷)や唐十郎(状況劇場)。映画は、ゴダール(気狂いピエロ)。文学は、カフカとカミュ、澁澤龍彦、夢野久作の『ドグラ・マグラ』。政治オタクだった私は、吉本隆明や高橋和巳を訳もわからず読み耽った。デザイン界では、横尾忠則や宇野亜喜良などのスター的イラストレーターの登場で、当時のサブカルを賑わせたが、個人的には、辰巳四郎や井上洋介のグロテスクの方が好きだった。しかし、デザイン界最大の登竜門であった「日宣美」を、権威の象徴だと言って、学生達(美共斗)が、ぶっ潰してしまってからは、反体制の自らの立ち位置を、自ら壊してしまったかのように、デザインは急速にパワーを失った。それから始まった「オタク文化」には到底馴染めず、なんだかつまらなくなって、私は絵を描き始めた。

コメント